のび太とジャイアンのパワーバランスから、「三権分立」をわかりやすく一撃で理解する。中学校公民

こんにちは、法律実務の専門家、法務博士のドットコム博士です。

今回は、中学の公民で扱われる「三権分立」を、ドラえもん『藤子不二雄/小学館』に登場するのび太とジャイアンのパワーバランスから、一撃で理解するという話をしていきます。

ジャイアンって誰?のび太って誰?って言う人もいるかもしれないので、その時は、 学校の 逆らえない番長とパシリな自分との関係や、ブラック企業のワンマン社長と社畜な自分をイメージしながら、読んでもらうとわかるんじゃないかと思います。

公民では、モンテスキューって人が唱えた「三権分立」が重要で、これテストに絶対出まーす!! とか学校の先生に言われちゃうわけです。 んで、どんな内容かと思って見てみると、「権力の集中を防ぐため、国の権力を立法権、 行政権、司法権の三つに分ける考え方」とか書いてあるわけです。

でも、そもそも、権力が集中するとどんな問題があるわけ?立法権とか行政権って何??っていうところで、「嫌だなあ、面倒くさいなあ。」ってなっちゃうと思うので、漫画ドラえもんに出てくるジャイアンの恐怖からどうやってのび太が逃れるかということを考える中で、三権分立の意味を理解してしまおうという魂胆なわけです。

『藤子不二雄/小学館』より引用

“公民は、今私たちが生きている社会の仕組みやルールなので、ものすごく重要だけれども、 出てくる用語が似たような漢字ばかりで、説明も長い。 教科書を読んでも具体的なイメージがわかないから、結局テスト前に丸暗記しとくかってだけで、 理解してるわけではない。だから、暗記が苦手な人にとっては、避けたい科目ナンバーワンでお馴染みだと思うんです。

特に、三権分立って国民主権、法の支配と並ぶ超重要テーマに位置づけられてるから、避けては通れないん けれど、何とな~く権力を三つにわけるんでしょ?って以上のことは、よくわからんなとしか思えないじゃ ないですか?

私も、勉強をはじめた当初は、それ以上でも以下でもなく、なんとなく漠然と言葉の意味を覚えるという ことにとどまってたんですよね

でも、これって、公民に限ったことではないですけど、意味はわかんないけどとりあえず丸暗記しとくかって ことを繰り返してると、その科目のこと自体が苦手になるんですよ。 で、苦手なものは後回しにしたくなるから、勉強量も減る、勉強しないから余計わからないっていう 悪循環に陥って、結局その科目自体が大っ嫌いになるんですよね。

理科の物理とか化学が嫌いって人には、激しく同意してもらえると思うんだけど、教科書に書かれていることが 具体的にイメージできないと、いつまで経っても理解ができず、何か気持ち悪いまんまになっちゃう。 だから、みんながイメージしやすいジャイアンとのび太の関係に置き換えてあげることで、三権分立をズバッと 理解しちゃおうというのが、ここでの試みというわけです。

実際に私も、 今日紹介する具体例で理解していったら、う~ん確かに三権分立って理にかなっているよねって 理解できるようになったのに加えて、 今まで教えてきた生徒からも、何か堅苦しい公民のイメージが変わって 興味がわいてきたかもってすごく喜んでくれたんだよね。 好きこそものの上手なれって言葉があるように、公民を理解するためには、公民の内容を好きだなって 思えるのが一番の近道なので、今日をきっかけに公民嫌いが解消できると嬉しいです。

私は、自分が運営する塾で中学生を中心に英語や数学など公民以外の科目も教えているだんけれど まず、専門分野である公民についてWEBページや動画で公民を好きになってもらう情報をどんどん発信していく ので、 公民を好きになりたい!!という人は、ブックマークをしておいて貰えればと思います

三権分立を理解する重要ポイントとは?

それでは、長い前置きはこの辺にして、三権分立を一撃で理解するための重要なポイントを発表します。

”ジャイアンの暴走を阻止せよ”

です。

『藤子不二雄/小学館』より引用ジャイアンには、名ゼリフ(迷??)があります。「おまえの物はおれの物、おれの物もおれのもの。」横暴ですね。暴走ですね。

この暴走をどうやって止めればよいのでしょうか。

しかし、現実世界にジャイアンのような横暴な人物なんていたんでしょうか?

ええ。いますともたくさん。

たとえば、ベルサイユ宮殿を作らせたことで有名なフランスの国王ルイ14世は、もともと沼地だった場所に宮殿を作るからと、周りの農民をかき集めて、土木工事をさせました。

働いた分のお給料??もちろんそんなものは出しません。民は、賦役(ふえき)といって一方的に労働の場に駆り出され、働かされます。給料が貰えないどころか、工事の道具や弁当は持参して参加させられます。

今の時代、ただ働きどころか、材料と弁当を持って宮殿を作りに来いと言われたら、やれ労働者の権利だの、働き方がどうのと非難轟轟でしょうが、昔は逆らえば、死刑です。

また、国王が課す税金は「お前の物はおれの物」のジャイアンとやっていることは一緒です。

「今年は豊作だったから収穫の8割を差し出せ」という具合に国王は勝手に税金を集め、やれ国防だ、やれ異次元の少子化対策だのと勝手に使い道を決めてガンガン浪費していくのです。

あれ、某国の増税メガネとやってることは変わらんなあ。という感想はさておき…。

ジャイアンの暴走についにのび太が反撃します。国家権力の暴走に対して日本国民も今こそ立ち上がれ‼

しかし、そんな仕打ちに耐えかねたフランス国民の怒りはついに爆発します。

藤子不二雄/小学館より引用こののび太君は、未来に帰ってしまうドラえもんを安心させるために、ボロボロになってもジャイアンに立ち向かったシーンです。

国王に立ち向かうフランス国民もこんな感じだったのでしょうか?

国王が戦争ばかりやって財政が乏しくなってきたため、再び国民に重税を課したところ、ついに民衆は怒りました。

国王の権力に対して、「国王の一存で重税は課させない。」「自分たちのことは自分で決める。自分たちの権利は国民の代表からなる議会で決めるんだ」と、ルールの決定権(立法権)を渡せと主張しました。

国王に勝手に決められては困る。自分たちのことは自分たちで決める。ということで、フランス国民は国王の専権だった立法権を勝ち取ります。

これによって、立法権は議会が制することになります。

そうすれば、「自分たちの代表が決めたことだから、税金も納得して納付しましょう」ということになります。

さて、自分たちのことを自分たちで決めることにした結果、国王の気分次第で政治が進むのではなく、「この場合はこうする」といったルールができあがります。

どんなにジャイアンが「のび太の物はおれの物」というルールを定めたいと言っても、ルールを設定する権限はジャイアンにはありません。今の日本の法律では、「所有権」というものが規定され、それを盗ったり、奪ったりすれば、「窃盗罪」や「強盗罪」で処罰されると決まっていますから、ジャイアンが別のルールを作ることはできないわけです。

このように議会が作ったルールに基づいて実際に政治を行う権能を執行権、あるいは行政権といいます。

もし、ジャイアンがのび太の持っている漫画を力づくで奪った場合、議会の決めた「強盗罪」という犯罪にあたる可能性があるわけですが、そのルールによってジャイアンを処罰するかを決めるために、警察官がジャイアンのところに行って、事情を聴いたりするわけです。

ルールに書かれたことを実現するためには、ルールを実行する人なり組織が必要になりますが、これを行うのが行政権です。

立法権を奪われた国王にも、この行政権は残っていますから、ルールにもとづいて、政治を行います。

たとえば、議会がサラリーマンからは、年収の半分まで税金をとってよい。と決めると、国王の命令にしたがう公務員が税金を集めにくるわけです。

また、税金を集める係の公務員は、「インボイス」という新しい制度が始まり、事業者はみんなそれに登録しなくてはいけなくなったので、登録してくださいね。登録しないと、仕事がなくなるかもしれませんよ。

登録したら、今まで払わなくてよかった消費税もちゃんと納めてくださいね。と法を適切に執行していきます。

でも、本当に「インボイス」制度への登録って義務なんですか?本当は登録しなくてもいいんじゃないですか?という形で、法を執行する際に疑いが生じたとき、この真偽は誰が判断すべきなのでしょう?

この場合、国王にその真偽を判断する決裁権があるとすると、野球のアウトとセーフの判断を、プレイヤー自身が決めるようなものです。自分がバッターであれば、どんなタイミングでもセーフと宣言するでしょう。

色々なスポーツをするときに、中立公平な審判がいることは、フェアな戦いをする上では、不可欠の条件であり、逆にサッカーで中東の笛と呼ばれるような不公平なジャッジが問題になるのも、あらゆるゲームにおいて、中立公平な審判者が必要であることが当然の前提とされるからに他なりません。

そこで、フランスでは、立法府である議会、執行府である国王とは別の権力を作り、ルールについて争いが生じた時には、そこで判断をしてもらうことにしました。これが、司法府です。

立法府で成立したルールについて、国王が執行した際に、争いが生じた時の裁定を中立的な立場でする、そういうものとして司法府を作りました。

ジャイアンにとっての司法府は、怖い怖いかあちゃんや学校の先生でしょうか?母ちゃんが中立公平かどうかは疑義があるところですが、ジャイアンからルールを作る権限を奪い、のび太と喧嘩になったときは、母ちゃんが裁定するということになれば、ジャイアンの暴走は阻止できそうです。

三権分立のまとめ

このように、三権分立の成り立ちが実際にどうだっかというと、もともと円満な国王の執行権というものがあったのですが、まず「ルールを決めさせない」ということで、立法権をとり、つぎに「ルールについて争いが生じた時は国王に判断させない」ということで司法権をとり、最後に残った行政権のみを国王が持つという形で三権分立は成立しました。

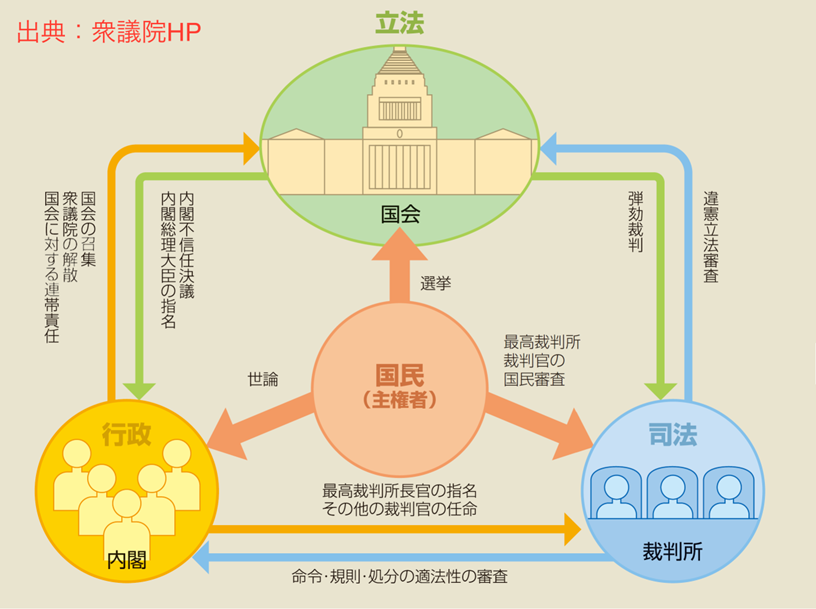

公民の教科書を見ると、左のような三権分立の図が出てきて、無味乾燥な用語を覚えなきゃとなるわけですが、なぜ権力を分けなければならなかったのか?という制度の狙いから理解していくことで、三権分立の意味を一撃で理解できたのではないでしょうか?

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません