東京都知事 石丸伸二候補の「国政の代理戦争にはしたくない」との発言から地方自治の役割を考える

令和6年の東京都知事選挙には、史上最多の56人が立候補をしたが、その中で前安芸高田市長の石丸伸二氏は、東京都知事という地方公共団体の首長選挙を「国政の代理戦争にはしたくない。」ということを繰り返し述べられていた。

裏を返せば、連日マスコミが報道するように、現状は前立憲民主党衆議院議員の蓮舫氏と都民ファースト、自民党が推す現職小池百合子氏の一騎打ちであるかのように扱われている。

その点で、国政政党である自民党と立憲民主党の政権争いが都知事選に移しかえてられた代理戦争と言えそうである。

しかし、既存の国政政党のパワーバランスが地方自治にも反映することには、いったいどんな問題があるのか、石丸氏の問題意識について考えてみたい。

地方自治が重要なのはなぜか?

そもそも、日本には、都道府県と市町村という地方自治体があるが、地方自治体が国政のカーボンコピーになると、地方自治体は国の出先機関となり、地方は独自性を失い、地方も中央集権化が進む。

たとえば、日本は明治時代に藩を廃して県を置き、各藩の藩主を統一国家の知事の身分に落としたり、NHKを筆頭とするマスメディアが地方の方言を廃し、「標準語」こそ正しい日本語であると国民に言葉を押し付けることにより、中央集権化を目指した。近代国家を作るとは、地方自治を一切なくし、中央集権国家にすることだと考えたのである。

しかし、国政で決められる事項は、日本全体が対象となり、規模が大きすぎるため、あそこの川に橋を架けたいといった地方の実情に即したきめ細かで、迅速な判断にはなじまない。

また、普通選挙の導入によって成立した大衆民主主義の上に乗った議会では、政党による党議拘束によって、実効的な議論が尽くされることがなく、政党の数の論理だけがものをいい、話し合いによってものごとを決めていくという議会制民主主義は麻痺をしていく。

東京都知事選挙の直近で政治資金規正法の改正法が可決、成立したが、自民党議員の裏金問題に対する国民の批判の大きさからすると、企業団体献金は最低でも禁止されるのかと思いきや、見事に存置された。

おそらく多くの国民が支持したと思われる、企業団体献金の禁止を訴えた立憲民主党や日本維新の会の主張が国会の場で大勢となることなく、自民、公明などの多数決で改正法案が通ってしまった時点で日本の議会制民主主義はもはや死んでしまっている。

こういう茶番劇を見せられた国民は、どう感じるだろうか。国会議員は自分たちの既得権益を守り私利私欲を満たすためだけに活動している。国民には選挙権があり、仮にそれを行使したとしても、自分の意思とは関係のない者が当選するし、誰がやっても何も変わらないという政治的アパシー(無関心)を発生させる。

これが、日本の投票率の低さにつながっているのだと思うが、国会議員はこの投票率の低さを大歓迎している。

数々の失言で有名な「シンキロウ」こと森喜朗元首相は、かつて「(無党派層は)自民党に投票してくれないだろうから、投票日には寝ていてくれればいいのだが」と発言し、大ヒンシュクを買ったことがあるが、こういう本音をポロリと言ってしまうあたりが非常にかわいい。憎めない。

なぜなら、こういう発言によって、政治家が内心では何を考えているかを知ることができるからだ。

数の論理による無茶苦茶な利権政治によって、無党派層を政治的アパシーに追い込むことで、投票者の数を絞り、宗教団体や利益誘導を受けた大企業の社員に対して、いくらかの脅しや謝礼と引き換えに、組織票をとりまとめることで、選挙結果を意のままに操っていく。

憲法の基本原理である国民主権の中核をなす選挙権がこんな状態であることを放置し続ける姿勢には憤りを感じざるを得ない。

国政の現状がこのような状態の時、もし地方自治も国政のカーボンコピーであるならば、地方自治も死んでしまう。しかし、首長が大統領制をとる点やリコールなども認められる地方自治において、国政とは一線を画する勢力が政権をとることができれば、地方自治が存在する意味が出て来る。

たとえば、国の決めた米軍基地の移転を、沖縄県知事が拒否したという出来事があったが、沖縄県で生活する人々の民意が米軍基地の移転にNOという判断なのであれば、国の決定に対してNOと言える状況があることこそ、地方自治の存在意義といえる。

同様に原発の建設地決定や核廃棄物の処理地決定なども、エネルギー政策は国にとっての重要な問題であるため、国が決定してくるが、地方自治が機能しており、当該地域住民の意思が反対なのであれば、国の決定に対してNOと言える余地が残されていることが住民自治の存在意義といえる。

このような点から考えると、石丸伸二氏の言う地方自治を「国政の代理戦争にはしたくない」という考え方は、非常に重要な指摘に思えてくる。

地方自治を骨抜きにしないためのポイントは反中央集権化

蓮舫氏や小池百合子氏のように、国政に関与したことがあり、政党の影響を多分に受けてきた人物にとって、ひとつの独立国に匹敵する人口規模、予算規模を持つ東京都を政党の影響力の中に入れ、中央集権化していくメリットは大きいのだろう。

2016年に小池百合子氏は、反自民党、都民ファーストを訴えて初当選を果たした。

既存政党から一線を画すからこそ首長としての存在意義があるのだという主張が都民に受け入れられたのだと思う。しかし、現在の東京都議会の最大会派は自民党が占める。したがって、自民党の意向を無視した東京都議会の運営は不可能であり、結局小池氏も国政政党に取り込まれた。

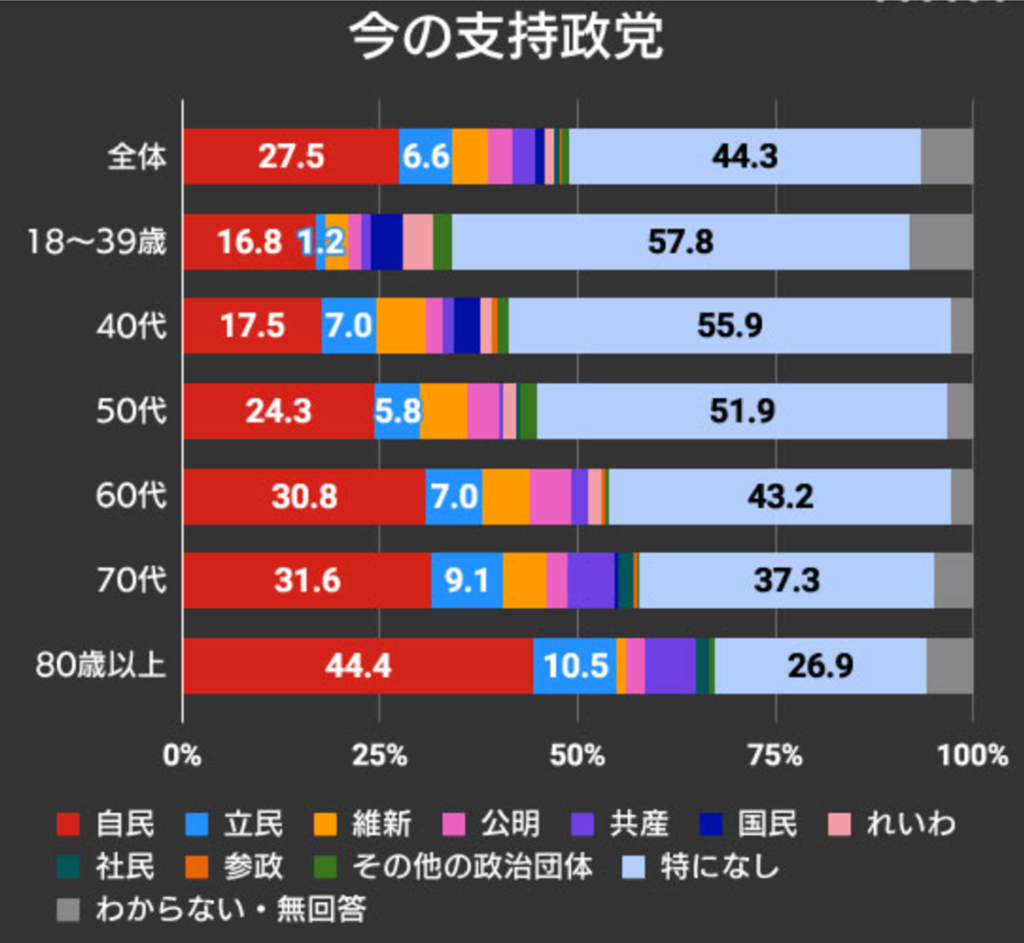

60代以上は自民党支持率が30%を超えるが、若年層には無党派層が目立つ。

無党派層と若年層が多い東京都では、この層を誰が獲得できるかがポイント‼

首長と議会がそれぞれ選挙で選ばれる二元代表制においては、首長だけでなく、議会も既存政党と一線を画す構成でなければ、結局中央集権化は進むことになる。

現に石丸伸二氏は、前職の安芸高田市長時代に議会と対立したため、市長提案の法案は否決されたものが多く、市政が順調に進んだのかというとそうではない。

今までの既得権益を絶対に手放したくない市議会議員と既得権益を奪いたい石丸市長との壮絶なバトル??あるいは茶番劇が繰り広げられてしまった。

これらの一連のやりとりによって、石丸市長は市政を運営する能力がなかったという評価や、市長として何の実績もあげられていないという評価を下す論調もあるが、本来はこの流れを見た安芸高田市民が次の市議会議員選挙の際に今までの議員にそのまま投票をするのか、石丸市長の方針に賛同する候補者に投票をするのか、どのような構成の議会が誕生するのかというところまでセットで見る必要があった。

その点で、石丸元市長に対して市長職を途中で投げ出したという評価もまったく的を射ないものではないが、地方自治は、国政に比べて有権者数の数も少なく、争点が明確にできるからこそ民意が反映されやすいという点で国民主権原理が働きやすいといえる。

選んだ首長が思った働きをしてくれなければ、市民が解職請求もできるし、逆に議会が機能していなければ、議会の解散請求権も市民の手の中にあるのだから、市民は自分たちの生活を良くしてくれそうな首長、議員を真剣に選んでおくことが大切だし、地方自治においては、国政ほどアパシーを感じる必要もなさそうに感じる。

したがって、冒頭の石丸氏が言うように地方の首長選挙を国政の代理戦争にしてしまうことは、そこの住民の権利や自由を自ら放棄するようなものであることは肝に銘じておきたい。

国民主権を初めて勝ち取る立役者はインターネット??

今回の東京都知事選挙は、テレビや新聞といった旧来のマスメディアとSNSやYouTubeといった新しいネットメディアの戦いとも言われている。

旧来のマスメディアは小池VS蓮舫の二項対立しか報じないと言われるが、本音ではそのどちらかに当選して欲しいという思いが透けて見える。どちらの候補も既存政党がバックについているため、当選後の都政が大きく変わることは考えづらい。

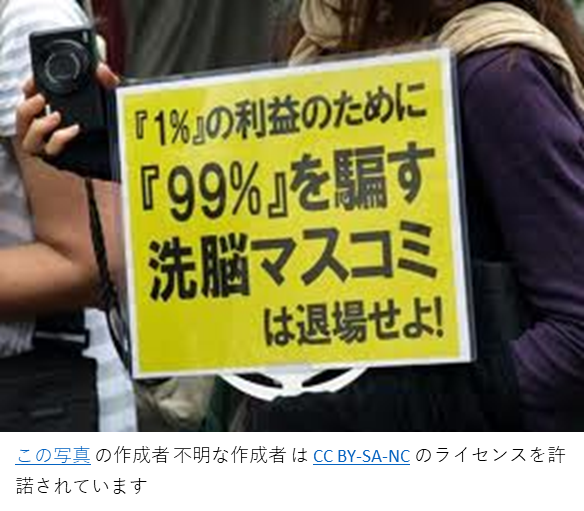

今や巨大な権力と化したマスメディアも既存政党と親密な関係を築き、警察などの国家権力に対しても記者クラブを持ち、優先的な取材と情報提供が約束されている。現状のパワーバランスが崩れれば、マスメディアが持つ既得権益を失ってしまう可能性があるのだ。

歴史を紐解くと、マスメディアは強大な国家権力の濫用を批判し、国家権力から国民の表現の自由(憲法21条1項)を守る防波堤だと考えられていた。しかし、マスメディアも既得権益で骨抜きにされ、国家権力を批判するという本来の役割を全うしているようには到底思えない。

一方、ネットメディアは国から何も与えらえていない点で、何にも忖度することなく権力批判もできるし、本音を垣間見ることができる。

表現の自由、報道の自由を行使し、もって国民の知る権利に奉仕するという崇高な役割を果たした報道機関もその役割を放棄し、今や「マスゴミ」と呼ばれることも。

インターネットの情報は嘘や紛らわしい情報が多いと言われるが、膨大な情報に触れていると、今までマスメディアによって正しいと信じ込まされていた情報の中にも嘘はたくさんあったし、何が真実なのかを自分で取捨選択する能力が国民にも少しずつついてきているのかもしれない。

インターネットが活用され、様々な情報に触れることのできる今回の東京都知事選挙を通して、我々日本国民は憲法の教科書にまことしやかに書かれている主権者たる地位を取り戻すことができるかもしれないという期待をほんの少しだが感じている。

若い地方出身者が集まり、少子高齢化の影響が少なく、無党派層が多い東京都では、今まで既存の政党が保護を手厚くしてきた高齢者や自営業者、宗教団体や大企業からの組織票が他の地域よりも集めにくいという特殊性がある点で、国民が初めて主権者となりえる可能性を持つ選挙と言えそうである。

もし、首都東京で国民が主権者となり得たならば、その影響は東京から日本全国に波及していくことだろう。

国民主権原理を掲げた日本国憲法は、アメリカからの押し付け憲法であって、国民に与えられた主権は、国民自らが勝ち取ったものではないと言われ続けて久しいが、国政の代理戦争にはしないという東京都民の固い決意があれば、地方自治から、私たちは国民主権を勝ち取れるのではないかという淡い期待を抱くのである。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません