聖徳太子の政治改革 飛鳥時代

朝鮮半島の動乱と隋の中国統一

6世紀、朝鮮半島では高句麗が強大化し、南下してきたため、百済や新羅を圧迫。

その結果、百済、新羅も南下せざるを得ず、日本が貿易や文化的交流を行っていた伽耶地域が滅ぼされてしまったため、日本の朝鮮半島に対する影響力も弱くなっていった。

また、中国では、589年隋が南北朝を統一し、大帝国になる。律令という法律を定めるとともに、すぐれた官僚制度をつくり、効率的な行政運営を行った。

人々を戸籍に登録して、税や労役を課すシステムを開発したが、のちに日本がまねる律令制度はこのころに誕生している。

蘇我氏と聖徳太子

この時代、地方の豪族が勢力を拡大し、利権争いを行っていた。

特に、百済から伝わった仏教文化を積極的に受け入れようと主張した蘇我氏とそれまでの神道を重んじた物部氏が対立していたが、蘇我馬子と厩戸皇子(聖徳太子)が物部守屋を攻撃し、物部氏を滅ぼした。

蘇我氏が権力を独占すると、それを面白く思わない崇峻(すしゅん)天皇に妨害されたため、蘇我馬子は崇峻天皇を暗殺し、女性の推古天皇を即位させ、推古天皇の甥である厩戸皇子と協力して政治を行う。

聖徳太子の政治

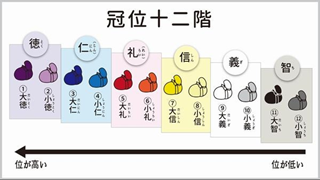

(1)冠位十二階の制度

かんむりの色で位を表す。

それまでは、個人の能力に関係なく、家に対して役職が与えられていた。

たとえば、物部氏は大連(いまでいう防衛大臣)の役職が与えられていたが、物部家の中にも不適格な者もいることから、家柄にとらわれず、個人の才能や功績に応じて役人に取り立てようとした。

現在の世襲議員をイメージするとわかりますね。

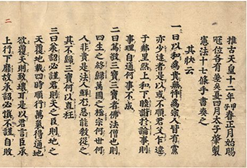

(2)十七条の憲法

天皇を中心とする官僚政治の整備を目指し、役人の心構えを示した。

最も重要なことは、「和」=話し合いによる合意であると説いた。話し合いで決めた事にはさからってはいけない。

次に大切なのは、仏法僧。すなわち仏教。

三つめは、天皇の命令が大切であると説く。

(3)遣隋使の派遣

隋の進んだ制度や文化を取り入れようと、小野妹子(男性です。)ら僧や留学生を派遣。

国書で対等外交を求める。

「日いづる処の天子、書を日没する処の天子に致す。つつがなきや云々。」(隋書倭国伝)

現代語訳をすると、「そちらに手紙を送るよ。どう元気かい?」

といった意味になるが、この時代の隋は世界で3本の指に入るほどの大国で、通常は中国の子分にしてください。というのが普通だったから隋の皇帝「煬帝」は激怒したとか。

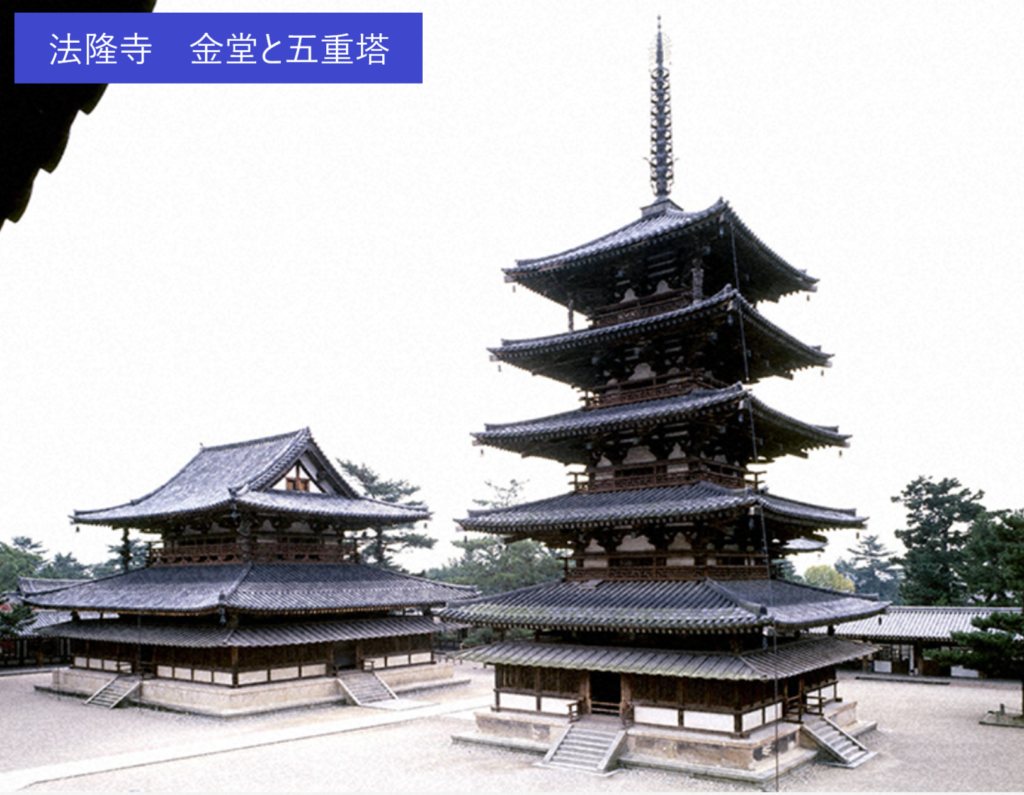

飛鳥文化

蘇我氏や聖徳太子が仏教を信仰したため、日本初の仏教文化である飛鳥文化が生まれる。

百済や高句麗と中国の南北朝時代の影響を受ける。

現存する世界最古の木造建築と言われる法隆寺が造られる。

聖徳太子による最初の建物は火災で焼けたが、8世紀初めに再建された。

世界遺産に登録。

釈迦三尊像は、飛鳥時代に制作された仏像で、日本最古の仏像の一つとされている。

中央に釈迦如来坐像があり、左右には脇侍(わきじ)として薬王菩薩(やくおうぼさつ)と薬上菩薩(やくじょうぼさつ)の像が配されている。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません