律令国家の成立と奈良時代の始まり

大宝律令の制定と平城京の造営

天武天皇のもとで始められた、律令づくりは、持統天皇の時代を経て、その孫である文武天皇の時代まで、編纂が続けられた。

大宝律令

そして、701年、唐の律令にならい、大宝律令が作れら、日本は律令国家となる。

この大宝律令は現在の刑法にあたる「律」と政治のしくみを定めた「令」の両方を揃えた日本最初の法令となった。

「律」の内容をサクッと確認

唐の刑罰の制度を導入し、以下の「五刑」が実施された。

- 木の棒で叩く 「笞(ち)」「杖(じょう)」

- 懲役刑 「徒(ず)」

- 流刑 「流」

- 死刑 「死」

天皇に対する罪や目上の者に対する罪は「八虐」と言われ、特に重く罰せられた。

ここにも、天皇中心の国造りの意思が伺える。

大宝律令が目指した政治システムは「令」に書かれていた。

中央の政治体制

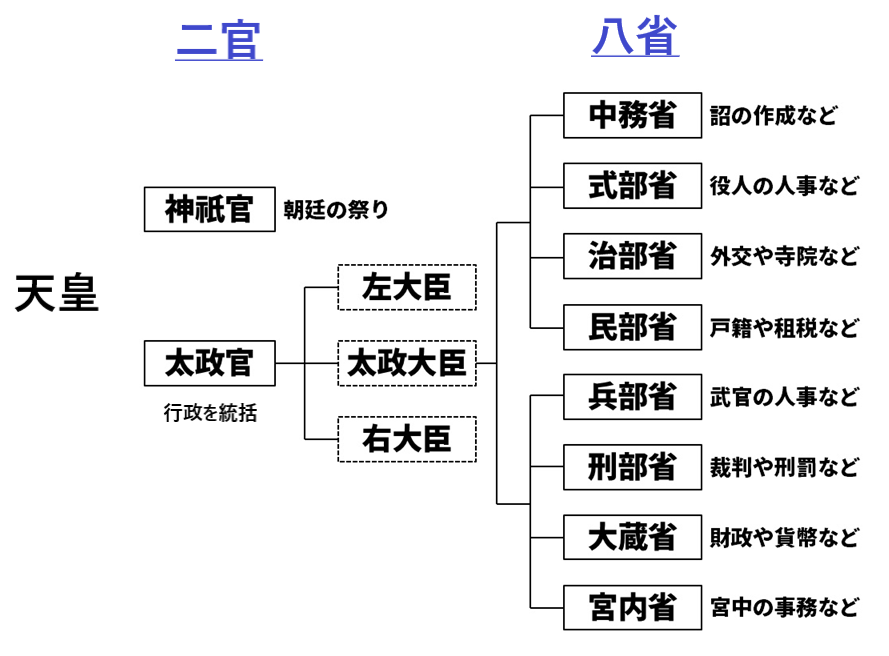

次のような、二官八省の役所が設けられ、貴族や下級役人が働く。

蘇我氏などの豪族による、独断政治が廃され、天皇を中心とした官僚体制になる。

重要な政策は、「公卿」といわれる高級官僚の協議によって国が運営さえる。

聖徳太子のいう、「和」=話し合いでの決定を重要視する。

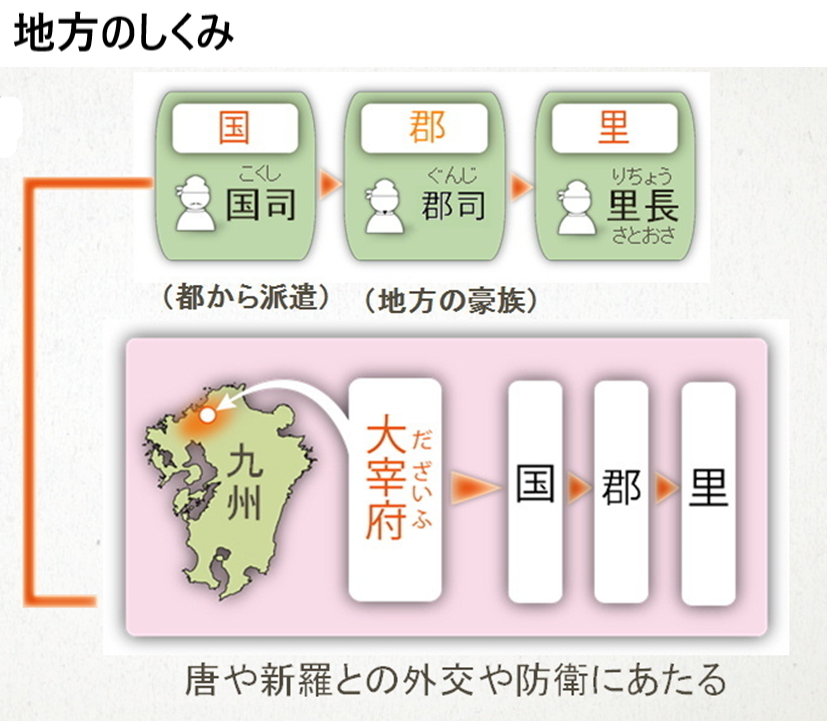

地方と九州地方の政治体制

地方は、多くの国に区分され、国府には国司が都から派遣。

国司の中には、租税で私腹を肥やす者も。

郡司には地方の豪族が任命される。

地方と都は広い道路で結ばれ、途中の駅には馬が用意されていた。

税金を集めるシステム

貴族は、官僚として朝廷から給料と土地を与えられ、納税の義務や兵役も免除。

ということは、民衆が絢爛豪華な貴族の生活を支えなければならない。

民衆は、良民と賤民(奴婢など)の身分に分けられた上、戸籍に登録された。

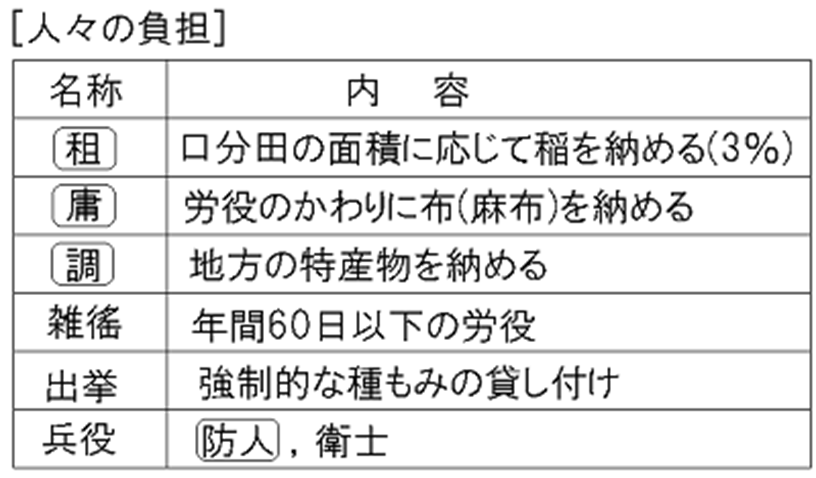

6歳以上の男女に口分田が与えらえ、収穫した稲の3%を「租」として、納税する。

口分田は死亡すると国に返す、班田収授法が行われた。

国が種もみも田んぼも用意するかわりに、労働して収穫物を納めさせようと試みた。

がしかし、満足な道具もないこの時代の収穫量はごくわずかで、借りた種もみ分を返すのにも苦労したため、税の負担に耐え切れず、口分田を捨てて逃げ出す農民も現れる。

男性は、「租」の他に、都での10日の労役の代わりに布をおさめた「庸」と地方の特産物をおさめる「調」という税を負った。

また、地方においては、国司のもとで60日以下の労働を行う「雑徭」という労役につき、3~4人に一人は兵役として兵士となり、その一部は「防人」として、九州北部に送られた。

基本的に民衆を酷使することで成り立たせるシステムのため、民衆の不満が高まり、機能不全に陥った。

三世一身の法(723年)

班田収授法によって農民には口分田が与えられたが、稲以外にも庸や調などの税負担が重く、土地を捨てて逃げる者や、税をごまかすために戸籍の年齢や性別を偽る者も現れ、国の財政は苦しくなった。

一方、人口は増加してたため、新たに口分田を割り当てる必要があるが、満足な道具もないこの時代の土地の開墾には多大な労力が必要だったため、口分田が不足するという問題が起こった。

そこで、政府は723年、三世一身の法を定め、水路から自分で開墾した土地は三代、既存の水路を利用して開いた土地は、その人一代の私有を認め、自ら耕すだけでなく土地売買も可能とすることで、開墾を促そうとした。

この命令は、一定の効果があったものの、期限後は土地を国に渡さなければならなかったため、すべての口分田を賄うほどには、開墾は進まなかった。

墾田永年私財法(743年)

三世一身の法から20年経過したものの、土地不足と税収不足は解消しなかったため、聖武天皇は墾田永年私財法を制定することで解決しようとした。

身分に応じた一定の範囲ならば、自分で開墾した土地を自分のものにでき、土地を国に渡す必要はないこととした。

これによって、聖徳太子からの後の権力者が目指した「公地公民」の原則が崩れることになった。

土地の私有が認められることになると、再び暗躍することになるのは、以前の蘇我氏のような豪族や貴族、または寺院や郡司が周りの農民を雇って開墾をさせ、雇われた農民には給料を払い、土地は貴族や豪族の私有地となった。

この公地公民の枠から外れた私有地のことを後に「荘園」と呼び、金に余裕のある豪族はどんどん豊かになり、余裕がない農民は土地を手放し、雇われ人になって貧困に苦しむという構図が生まれた。

奈良の都「平城京」への遷都

文武天皇が25歳という若さで亡くなったため、のちの聖武天皇は7歳と幼なすぎ、文武天皇の母が「中継ぎ」として元明天皇に即位した。

かつて天武天皇は、天皇が変わっても都を遷す必要がないように、堅固な都を造るべきだといい、藤原京の造営をはじめ、皇后であった持統天皇の時代に藤原京に遷都したが、元明天皇はそれからわずか15年ほどで、奈良に作った新しい都である「平城京」に遷都した。←なぜか?文武天皇の早死にと関係ある?

これ以降、都が現在の奈良県にあった時代を奈良時代と呼ぶ。

平城京では、唐の都長安に倣い、東市、西市という市場も設けられ、そこでは、「和同開珎」という銅銭も使われた。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません