氷河時代 縄文時代 弥生時代

氷河時代、旧石器時代

氷河時代(更新世)、地球の気温が下がったことによって、海水が氷河となり、海の面積が縮小。陸地が拡大した。

その結果、日本列島はユーラシア大陸と陸続きになったため、北からマンモス。南からナウマンゾウやオオツノジカなどの大型動物がやって来た。

そして、それを追う人々も大陸からやって来た。

日本で見つかっている人の骨の化石は、現在のところ新人段階(ホモ・サピエンス)のもの。

ちなみにマンモスは寒い地域に生息するため毛で覆われているが、ナウマンゾウは温かい地域から渡ってきたため毛が薄いのが特徴。

ナウマンゾウの名前は、明治時代にゾウの化石を研究したドイツ人のエドモント・ナウマンに由来する。

縄文時代の成立

約1万年前に、地球が温かくなり、氷河が解け、海面が上昇したことにより、日本列島が大陸から分離。(完新世)

温暖化により、寒い気候に適していた大型動物(マンモスなど)が死滅し、小型動物(シカやイノシシ)が増加した。

小型動物を捕獲するため、弓矢が発明される。打製石器の石鏃(矢じり)を使用。

撚糸模様のついた縄文土器が作られる。低温で焼かれ厚手で黒褐色。

縄文中期以降に磨製石器も作られ、世界史で言う新石器時代に移行する。

ただ、日本は食糧が豊富であったため、磨製石器が作られてもしばらくは狩猟採集生活が続いた。

豆類やエゴマ、ヒョウタンなどが栽培されていたようだ。

また、貝塚に捨てられていたものから、漁労も開始された。釣り針や銛にするため骨角器の使用。

石や土でできた重りを使って、網を使用した漁法も開始。

丸木舟を使用し、外洋航海もこなす。

これらの文化の発達により、食糧確保が容易になったため、定住的な生活を開始。

竪穴住居を作り、住居内に炉を設置。広場を囲み、4~6軒程度の住居が環状する集落となる。

青森県、三内丸山遺跡では、大規模な竪穴住居の集落の遺跡も見られる。

弥生時代の暮らしと邪馬台国

弥生時代の始まり

紀元前4世紀ごろ、縄文時代の終わりごろ、朝鮮半島から九州に稲作が伝わる。

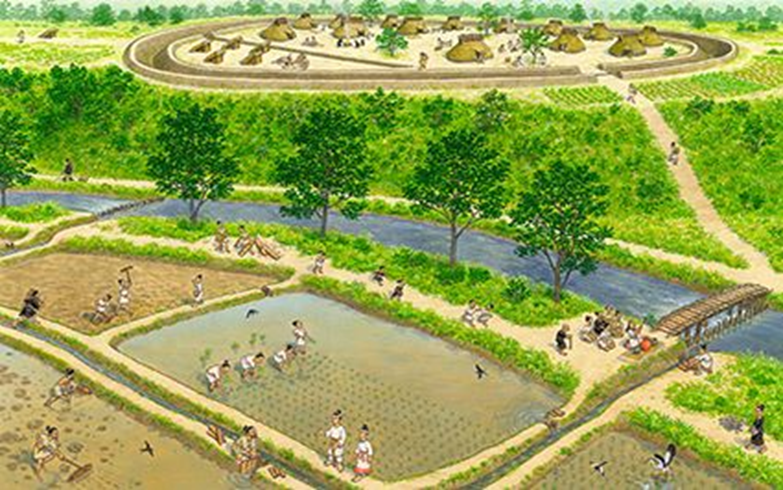

この図は、福岡県の板付遺跡で発掘された水田跡から再現された稲作の様子。

人々は、水田の近くにむらを造り、収穫した稲はねずみや湿気を防ぐため高床倉庫に保管していた。

西日本から始まった水稲耕作が、東日本に伝わる過程で、弥生文化が広まっていった。

弥生文化を理解する重要なポイントは、水稲耕作(稲作)‼

弥生文化の特徴

- 狩猟採集という有限の資源を獲得消費する生活から、1粒の米を植えて増やす食糧生産段階に入る。

- 稲作とともに、青銅器と鉄器が伝わり、金属器を使用。青銅製の銅鐸は重いため、祭りの道具に、鉄は武器や工具に使用。

- 機織りなどの新しい技術が導入された。

- 赤褐色な弥生土器が使用された。東京都本郷の弥生町で発見されたため、弥生土器と命名。

弥生土器は縄文土器に比べて、高温で焼かれ、薄くて丈夫。

①煮炊き用の甕(かめ)、②貯蔵用の壺、③食物を盛る高坏(たかつき)など、用途にあわせた形のものが作られた。

打製石器を使い、竪穴住居に住みながら狩猟採集をしてきた縄文文化に、大陸由来の「稲作」と「金属器」が伝わり、新しい技術が取り入れられたのが弥生時代初期の特徴。

国々の成立

稲作が盛んになると、村人全員が食べてもまだ米が余り、余剰生産物として富が蓄積され始める。

「隣のむらの高床倉庫には、米がいっぱいあるぞ!!」と聞きつけると、それを奪おうとする者が現れる。

富が蓄積され始めることで、少ない食糧を分かち合う社会から、奪い、争う社会に変化していく。

鉄で作った武器が進化するとともに、村のつくりも要塞のような防御的機能をもったものに変化していく。

弥生時代の代表的な遺跡である、佐賀県吉野ヶ里遺跡には、周囲に堀をめぐらせて、敵の侵入を防ぐ機能をもつ、環濠集落が見られる。

他にも、山の上に集落を作り、攻められにくくする高地性集落も見られた。

余剰生産物をめぐっての争いが激しくなると、利害が一致するむら同士が協力関係を築き始め、いくつかのむらを束ねる王が現れ、小さな国が出現しはじめた。

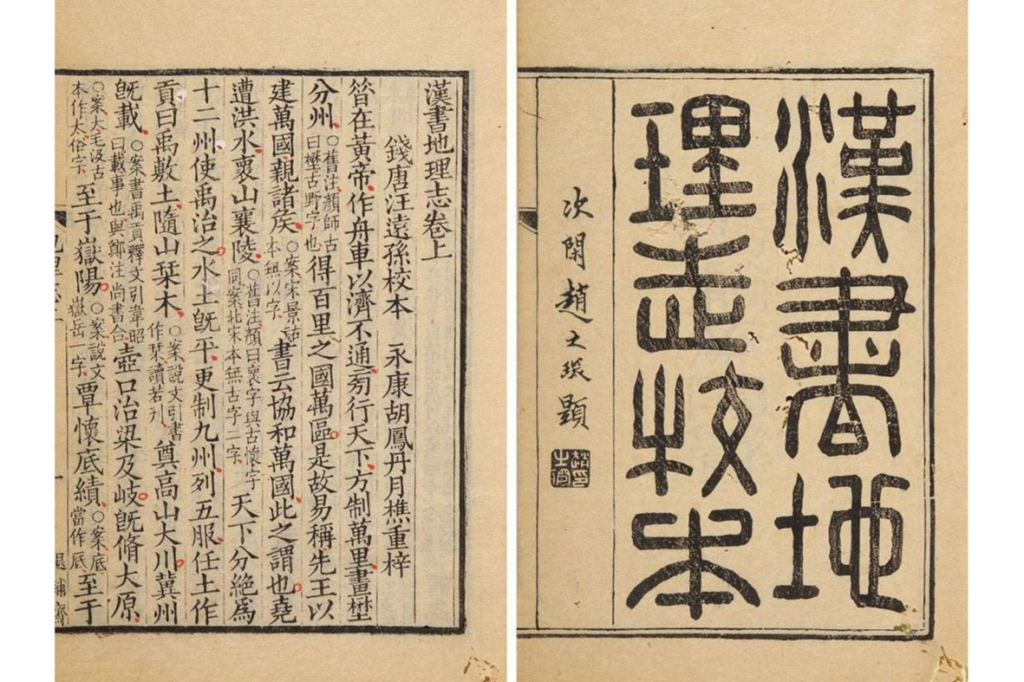

(1)「漢書」地理志 紀元1世紀ごろ

日本にはまだ文字がなかったため、当時の様子を知るには、遺跡の発掘しかなかったが、中国の歴史書に登場する日本についての記述によって、文書で日本の特徴を知ることができる。

「夫れ楽浪海中に倭人有り、分れて百余国を為す。歳時を以て来り献見すと云う」

「倭(日本)には100余りの国があって、楽浪郡を通じて漢に使いを送る国もある。」と記されていた。

「漢書」地理志の記載により、日本は中国から「倭」(わ)と呼ばれていることがわかる。

世界の中心は自分たちだと考えていた当時の中国は、周りの国を蔑むような漢字をあてていたと言われる。たとえば、匈奴や鮮卑など。倭は背中が曲がって背が低い人のことを意味する中国語なので、「チビ」の国だと言われていた。

「倭」は訓読みで「やまと」と読むことからその当時、「和」と書いてやまとという国名であったと推測される。

今でも日本風のことを「和風」といったり、「和食」、「和紙」、「和服」などの言葉も残っていることから、日本は自国を「和」と書き、「やまと」と称していたと考えられる。

(2)「後漢書」東夷伝 1世紀半ば

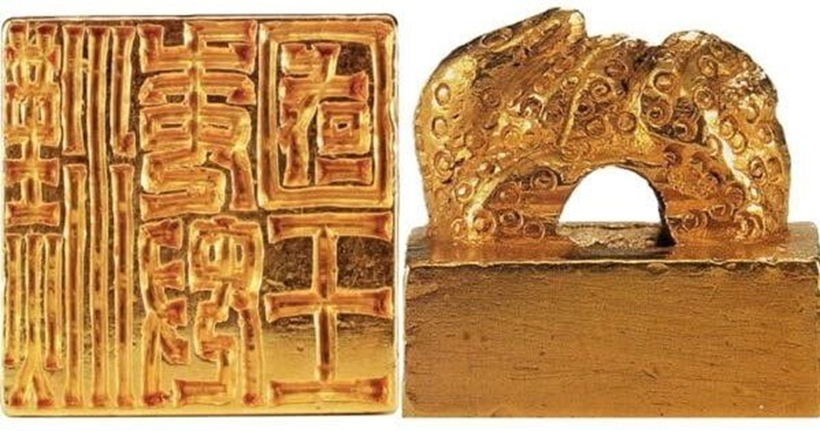

倭の奴国(なのくに)の王の使者が後漢の都、洛陽に行き、貢物を持って行った。

光武帝から「漢委奴國王」と刻印のある金印を授けられたと記載がある。

福岡県志賀島で田んぼに水をひく溝の中から偶然発見された。

なのくにの漢字にも、奴隷の奴という字があてられている。

100余りの国が乱立していたという倭国において、後漢の皇帝から信任を得ることで、倭国内での地位を高めるための朝貢外交が行われた。

邪馬台国

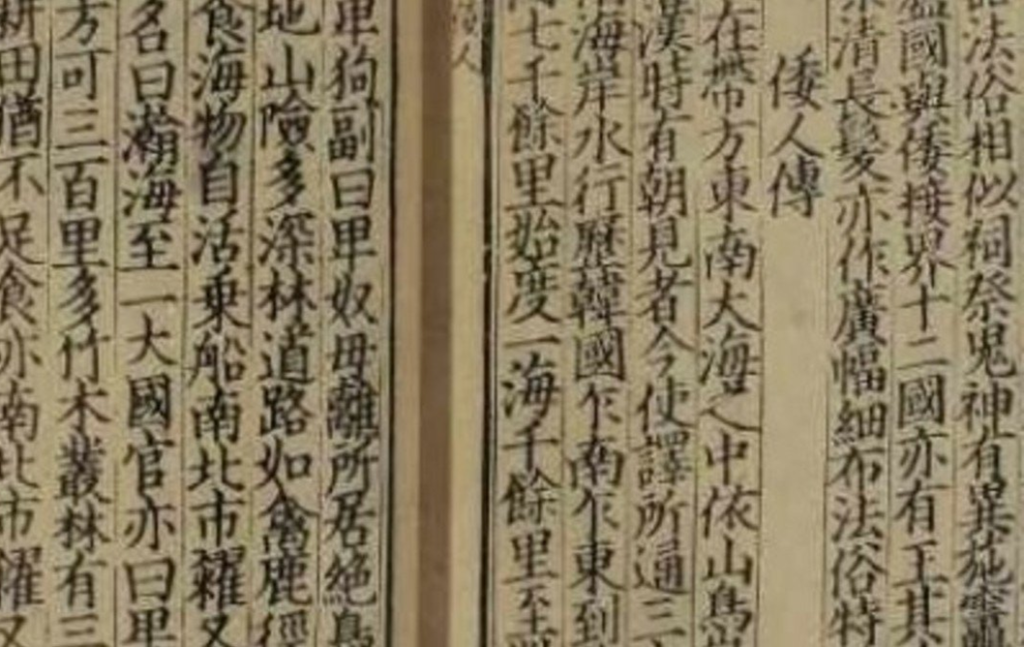

後漢書東夷伝に記録された時代から150年ほど経過した3世紀ころ、同じく中国の古代王朝である「魏」の歴史書に日本についての記述が見られる。

魏志倭人伝によると、30余りの小国の連合である邪馬台国が成立し、卑弥呼が女王として国を治めていた。

呪術的権威を背景とする「鬼道」による政治を行い、使者を送った魏の皇帝から、「親魏倭王」の称号と銅鏡100枚などを授かったとされる。

なお、邪馬台国がどこにあったのかは、まだわかっておらず、近畿説と九州説がある。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません